健康智慧生活圈

2026-02-25健康智慧生活圈線上直播:國際及台灣疫情監視/健康科學新知

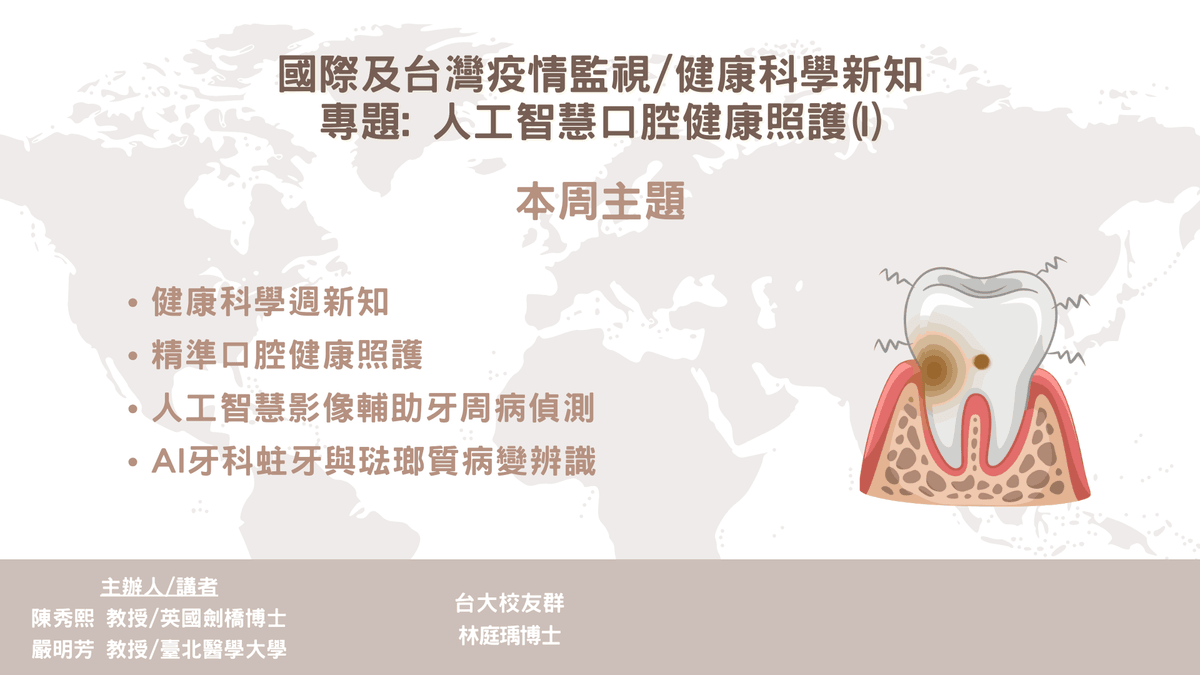

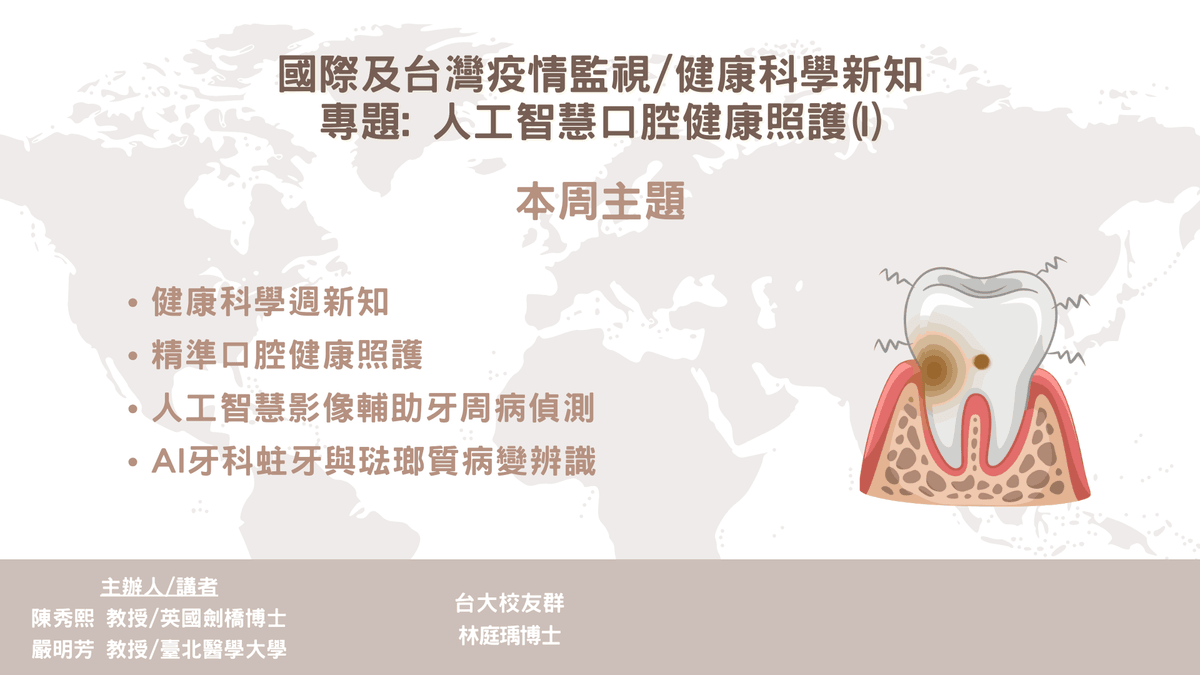

專題: 人工智慧口腔健康照護(I)近期全球與台灣公共衛生情勢呈現多重風險並行。台灣春節後諾羅病毒疫情升溫,近九成腹瀉急診個案與諾羅病毒相關,主要透過嘔吐物、排泄物及受污染食物或物品傳播,開學後群聚風險仍需嚴密監測。呼吸道監測資料顯示流感病毒陽性率達52.9%,B型流感比例上升;日本東京與大阪於同一流感季第二次發布流感警報,A型H3N2與B型流感雙重流行,使疫情監測與臨床防治更加複雜。台灣2026年1月亦出現超額死亡現象,提醒解封後長期健康影響仍需持續評估。

全球層面,2026年面臨六大健康威脅,包括武裝衝突、氣候變遷、全球健康資金縮減、健康錯誤資訊、馬爾堡病毒與尚未出現的「DiseaseX」。亞洲禽流感疫情亦持續發展,日本、南韓與中國陸續通報家禽或人類感染案例,其中H5N1 病毒病死率仍高於四成。孟加拉則發現新型蝙蝠來源正呼腸孤病毒(PRV)可感染人類,與生椰棗汁暴露有關,顯示跨物種傳播風險仍在。

在疫苗與感染防治方面,世界衛生組織指出,若2025-2050年廣泛使用改良或通用型流感疫苗,最多可預防180億例病例、挽救620萬條生命,並減少抗生素使用、延緩抗藥性。WHO同時新增第2型新型口服小兒麻痺疫苗(nOPV2)預審資格;COVID-19腺病毒疫苗罕見血栓副作用(VITT)機轉亦更趨明朗,有助未來降低風險。

慢性病與老化研究顯示,近四成癌症與可控制危險因子相關;重度肥胖者感染重症風險約為正常體重三倍。壽命約半數以上受遺傳影響,而細胞「轉錄適應機制」有助維持基因突變後的功能穩定。此外,口腔健康長期投資不足,不僅影響生活品質,也加重醫療與長照負擔,並與永續發展與健康公平議題密切相關。

本週專題聚焦「人工智慧口腔健康照護」。口腔健康長期面臨投資不足與早期預防不足問題,不僅影響生活品質與QALY,也造成後續醫療與長照成本上升。專題首先回顧牙科專科分工與生命週期口腔照護重要性,從兒童換牙到高齡保牙,強調預防勝於治療。

在人工智慧應用方面,首先介紹HC-Net+模型,結合牙齒層級與病人層級雙路徑分析,並透過自監督預訓練提升跨中心泛化能力,在多中心外部驗證中達到AUROC 0.967,漏診率低於專科牙醫,並可作為臨床輔助工具。另一方面,亦介紹以Vision Transformer(SegFormer-B5)為核心的牙齒影像語意分割模型,使用18,179 張專業照片進行像素級標註,透過影像增強擴增至430萬張訓練資料,可同時偵測與分類齲齒與MIH(琺瑯質發育不全)八類病灶,整體準確率達97.8%,並已部署為公開網頁應用,展現AI 在口腔早期篩檢與偏鄉照護的潛力。

張維容、林庭瑀、任小萱、葉彥伯、嚴明芳、陳秀熙

連絡我們

Don't be afraid to reach out. You + us = awesome.

© 2020